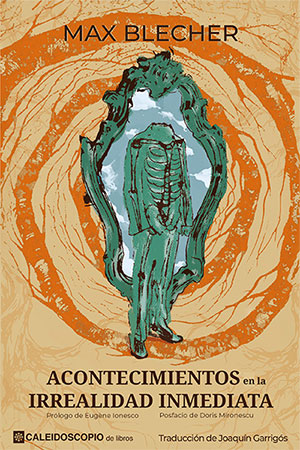

Acontecimientos en la irrealidad inmediata, de Max Blecher (Caleidoscopio de libros) Traducción de Joaquín Garrigós | por Juan Jiménez García

Leo a Max Blecher, pienso en Bruno Schulz. Es inevitable. Digo, dicen. No es nada en concreto. Tal vez sí. Comparten el mundo como irrealidad. Unos cuerpos etéreos (el de Blecher, etéreo dentro de la pesadez que lo envolvía, de ese infame caparazón alrededor de su enfermedad y de él mismo). En los relatos de Schulz, recuerdo, el mundo cotidiano, se deslizaba, a través de la infancia, de los recuerdos, de los sueños, de la mirada, atravesarlo caminando, se deslizaba hacia el misterio. El misterio como algo que golpea contra las paredes que se han construido alrededor nuestro y que nos defienden de la insensatez. La insensatez de la infancia. Es decir, de la inocencia. Es así en Blecher. En Acontecimientos de la irrealidad inmediata, la realidad no es extraordinaria, sino de lo más común. Pero a través de los mismos mecanismos, de los mismos impulsos, de los mismos temblores, algo cae. Suavemente, a lo largo de una ligera pendiente. El escritor rumano fue surrealista. En algún momento creyó serlo y tal vez así fue. Es más: sí. Pero cuando intentamos verlo a través de la luz de ese surrealismo, nos invade la insuficiencia. No hay automatismos, las imágenes, aun formando parte de esa irrealidad, no son meras ensoñaciones. Las piezas no encajan, no tienen la forma adecuada, no devuelven una imagen. Decimos: Dalí. Si, pero. Las imágenes creadas se derriten y caen deformadas por las paredes de la conciencia, como ese reloj, como tantas otras. Sin embargo, cuando aparece la feria, pensamos en maniquíes. Hay un desplazamiento. Hablamos de espejos, pero los espejos, atravesarlos, es cuestión de Lewis Carroll. ¿Alicia? Tanteamos en la oscuridad. Creemos reconocer formas. Habría que preguntarse si importa. Max Blecher ha ido de sanatorio en sanatorio. Lleva toda una juventud conviviendo con esa tuberculosis ósea que lo tiene atrapado en esa coraza inmovilizadora. Poco después escribirá Corazones cicatrizados. En ella, hay una escena, un viaje en su inmovilidad, en el que recorre la orilla de la playa buscando una cosa, una vía de escape, una casa. ¿Por qué pienso que aquella podría ser una parte de esta? Cuando leí ese fragmento, de repente lo real era solo un aspecto más, y no el más importante, de estar vivo. La realidad la pensamos íntimamente ligada a lo físico (de nuevo: ¿por qué?). Estar vivo era transitar en un mundo suspendido, sin tiempo, sin espacio, sin (esto es muy importante) cuerpo. Vivir es huir. Con sus distintas maneras de escapar. Escribir es una de ellas. A menudo recuerdo una frase de Fernando Arrabal: se escribe porque no se vive. Temblor. Desde esa visión horizontal del mundo, eterno ángel caído, Blecher vivía embriagado por la necesidad de respirar, por la certeza de ser, por el oficio de escribir. Todo esto, explícitamente, como en Corazones cicatrizados, o implícitamente, como en Acontecimientos en la irrealidad inmediata, permea, nos impregna, compartimos extrañezas y nos sentimos raros en un mundo demasiado normal. Normal hasta la vulgaridad. Pensemos en el título dado a su poesía: Cuerpo transparente. Imaginemos que somos capaces de desprendernos de nuestro cuerpo, dejarlo reducido a la nada. No una búsqueda de la invisibilidad, sino exactamente de eso: la transparencia. Con lo invisible se tropieza: no nos vale. Vamos desde la infancia hacia la adolescencia. Alrededor nuestro crecen lugares y personajes, próximos o lejanos, insustituibles o evitables. En nuestra transparencia, hemos perdido el sentido del tacto (terrible pérdida). Nada es cierto. Nada es incierto. Podría parecer que ni tan siquiera estamos hablando de una novela. Es una novela. Una novela donde no hay donde sujetarse, donde hacer pie. Recuerdas aquel tobogán, la caída al agua, hundirte, no saber nadar, ahogarte. No. En todo momento, caminamos. Erramos (de vagar, de equivocación). En ese mundo compartido con Bruno Schulz y Franz Kafka (sí, él), hay inquietud, pero no inmaterialidad. Milan Kundera lamentaba la pérdida que para Europa supuso la creación de la Europa del Este y, por lo tanto, la extracción de su corazón: Centroeuropa. Es una imagen poderosísima y debemos transitar no pocos escritores para comprenderla. No estamos hablando de la nostalgia de Stefan Zweig o Joseph Roth. No. Estamos hablando de Los sonámbulos de Hermann Broch. Esa es la tragedia. No la caída del Imperio Austrohúngaro, sino la ausencia de un latir. Tenemos que descender a las profundidades de ese centro, de ese centro de gravitación, para entender que también en Max Blecher está palpitando el miedo y el humor (que unidos, son la representación del absurdo), pero, sobre todo, la pérdida. Escribe sobre los límites de la vida de niño, la melancolía de la niñez, de la aparente (o no aparente) inutilidad del mundo que le rodeaba. Escribe sobre la libertad extrema del mundo de un loco. De acontecimientos encerrados en sí mismos y aislados del pasado. Escribe de una realidad exacta que intenta arrastrarle hacia el fondo. Escribe.